冬の季節は寝るのが気持ちいい。

なぜなら布団に包まれることで、温かさを感じながら眠りにつくことができるから。

こんな幸せな状況で眠りにつくことができたら、翌日のあなたのコンディションは最高の状態になっているでしょう。

しかしそれは、布団やベッドの中が 温かい状態であればの話です。

真冬の場合は布団の中が冷えています。

メロンとか良い感じに冷やせるだろうし、足先の冷たさときたら、捻挫をした人の応急処置に適した温度設定になっているでしょう。

つまり冬の就寝時間は 心地が良いものではなく、とても寒いのです。

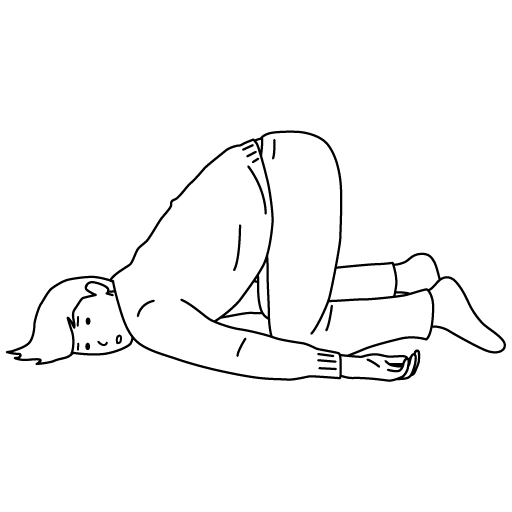

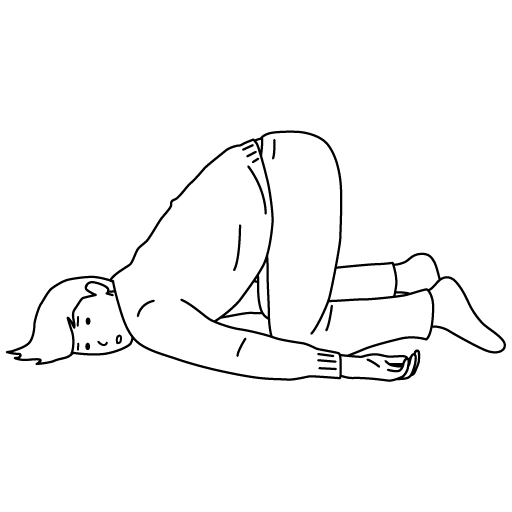

寝るときに足先が冷たくなりすぎて、背中を丸めながら寝たりしていませんか?

そんな状態で寝ていると、どうなるのでしょうか。

結論 身体全体に力が入りすぎて肩が凝り、

休息が取れていない状態になるのです

こうして僕のブログを読んでくれているあなたは、大変な仕事や勉強に取り組んでいるに違いありません。

日々頑張っているからこそ、1日の疲れを癒すための時間を最高の環境にしたいですよね。

そこで本日の男磨きでは、

まだ丸まって寝てるの?

湯たんぽこそ身体をポカポカにする唯一の方法

こちらの記事を用意しました。

足先が冷たくて寝れない。寒くて肩が凝ってしまう。

そんなあなたのための記事になっています。

ぜひ、最後まで読み進めてくださいませ。

このサイトでは、男磨きをするために必要な本を、わかりやすく伝えるブログを目指しています。

参考になった。面白かったと思ってくれたあなたは是非、このブログを ブックマーク してくださいね。

冬の温かいグッズは湯たんぽで決まり

睡眠のお供に役立ちそうな、あったか靴下やあったか毛布。

色んな「あったか ●●」が存在しますが、僕がいっちゃんお勧めしたいのは 湯たんぽです。

その理由はとてもシンプルで、

眠る最中はもちろんのこと、あなたが寝静まったとき、さらには朝 目覚めた瞬間も、布団の中にいる湯たんぽはとっても、

そう。温かいんです。

もう今年は 色んなあったか靴下を履き比べて、

いまけい

いまけいなんかあったかい気がする・・・!

と、自分の心に嘘をつくのはやめましょう。

あなたの冬の支度は、湯たんぽの購入 一択。

これに尽きます。

「靴下さがし部」の退部届けは、僕がもう出しておきました。

安心して湯たんぽを探してくださいませ。

湯たんぽの種類を 4つ紹介

寒がりのあなたが湯たんぽを購入することは決まっているので、ひとまず湯たんぽの種類を 4つご紹介しましょう。

それが次のとおりです。

- 金属

- 陶器

- シリコン

- プラスチック

各製品のメリットとデメリットを説明しながら、1つずつ紹介します。

① 金属製

1つ目は、金属製の湯たんぽです。

金属製の湯たんぽのメリットはこちら。

- 熱伝導率が高く すぐに温かくなる

- 直火でいけるのでキャンプでも使える

デメリットは次のとおり。

- 強い衝撃で変形する

- 湯を入れた直後はとても熱い

- サビないように手入れが必要

キャンプをする人たちの必需品になっています。

温かさも 10時間ほど持つので、朝まで問題なく使用できるでしょう。

しかしメリットで紹介した、熱伝導率の高さには気をつけてください。

アッツアツの状態で湯たんぽを素手で触ると、火傷する恐れがあります。

ミトンは必須です。

金属製を購入する際は、デリケートに扱いましょう。

② 陶器製

2つ目は、陶器製の湯たんぽです

陶器製の湯たんぽのメリットはこちら。

- 温かさが長続きする

- 保湿性にも優れている

陶器は金属と逆の性質で 熱しにくく冷めにくいです。

なかなか温まりませんが、一度温まってくれるとお風呂に入っているような温かさが朝まで続きます。

夜だけでなく、お昼寝との相性も良さそうなアイテムです。

デメリットは次のとおり。

- 衝撃を与えると割れやすい

- 急激な温度変化でひび割れが発生

陶器なので、落としてしまうと割れてしまいます。

あとは陶器が冷たい状態のときに熱湯を注いでしまうと、急激な温度変化でひび割れの恐れがあるので気をつけたいところ。

対策としては40℃ぐらいの温かいお湯を少し入れてから、熱湯を足しましょう。

陶器製も物理的にデリケートです。

③ シリコン製

3つ目は、シリコン製の湯たんぽです。

シリコン製の湯たんぽのメリットはこちら。

- 素材がやわらかい

- 身体にフィットしやすい

デメリットは次のとおり。

- 断熱素材で熱が外に伝わりにくい

- 深刻な冷え対策には向いていない

シリコン製の湯たんぽは、本気で冷え性を解決したい人には向いていません。

ちょっと温まりたいと思っている人や、湯たんぽライフを軽い気持ちで始めたい人におすすめです。

④ プラスチック製

4つ目は、プラスチック製のシリコンです。

プラスチック製の湯たんぽのメリットはこちら。

- 軽くて丈夫

- 手入れがかんたん

- 安価なので入手しやすい

デメリットは次のとおり。

- 固い

- 見た目が地味

見た目こそ地味ですが、個人的にはプラスチックを いっちゃん おすすめします。

なぜなら僕が実際使って大満足しているから。

今回紹介しているマルカの湯たんぽは 通販で買わなくても、ショッピングセンターで売っています。

僕はジャスコで見つけました。

今ではこの地味な形ですらオシャレに見えてしまいます。

仕事ができる男性を見ると、心なしかかっこよく見えてしまう、恋のはじまりのような気持ち。

まさにあの状態です。

湯たんぽのベストポジション

湯たんぽを使うとき、身体のどの部分に当てるのが良いと思いますか。

足でしょ。

足だな。

なんとなく、あなたも足だと思ったのではないでしょうか。

しかし残念。

惜しくも違うのです。

湯たんぽを当てる理想の部分は、

血液がたくさん通るところや筋肉の多い部分です

具体的な部位でいうと次のとおり。

- お腹

- 鼠径部

- 太もも前面

1つずつ解説します。

① お腹

1つ目はお腹です。

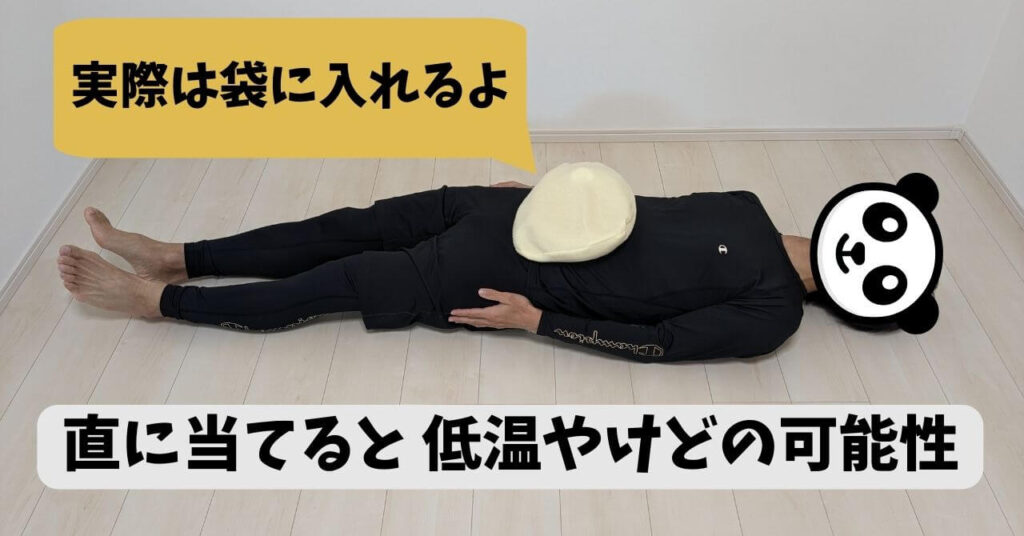

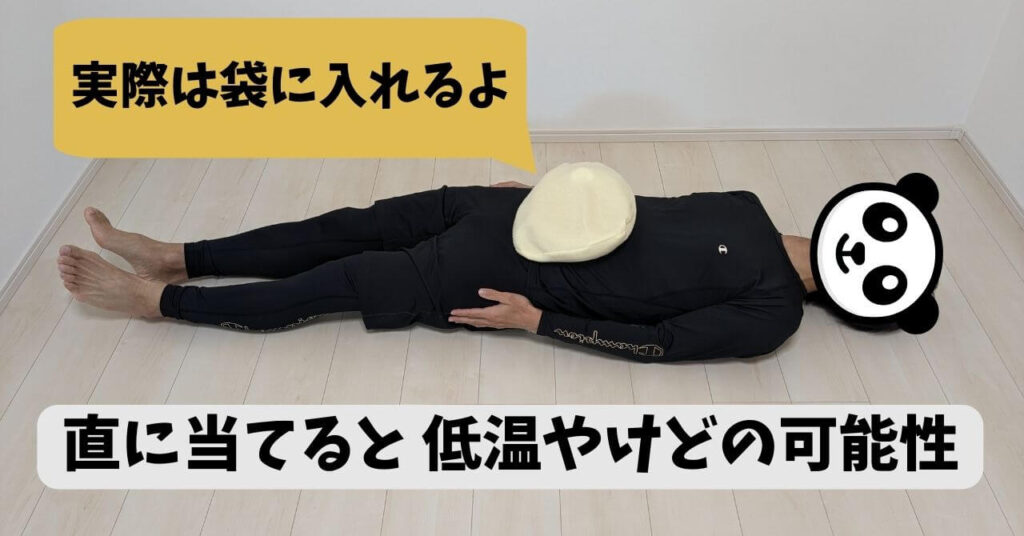

まずお腹を温める前に、布団の中へ湯たんぽを入れておきましょう。

湯たんぽのウォームアップです。

イメージとしては、太ももやお尻が当たるところに湯たんぽを置いておきます。

湯たんぽの気持ちが整ったところで、あなたも布団の中へダイブです。

布団の中に入ったら湯たんぽを猫と見立てて、お腹の上に乗せましょう。

そうすることで身体全体が温まりやすくなります。

なぜならお腹には、全身の血液の約 3/4 が集まっているから。

つまりお腹を温めることで、身体の隅々まで温かい血が届けられ、素早く冷えを解消できるのです。

数分間 お腹の上に置くことで、身体が少しずつ温まってきますよ。

② 鼠径部

2つ目は鼠径部 [そけいぶ] です。

具体的な場所は太ももの付け根部分になります。

男性の場合は、自分の息子の上に置くイメージでいいと思います。

そんなことしたら

潰れてしまうじゃないか!

息子をなんだと

思っている!!

安心してください。

彼らはあなたが思っている以上に強い子たちです。

越えてきた修羅場が違います。

1.7kg の重さなんて大したことないでしょう。

大船に乗ったつもりで乗せてください。

鼠径部に当てる理由としては、皮膚の浅いところに動脈が走っているため、温まりやすくなるから。

お腹に当てたあとは鼠径部にズラして、下半身を中心に温めていきましょう。

③ 太もも前面

3つ目は太もも前面です。

お腹、鼠径部と温めたら、最後は太ももの前面にズラしましょう。

太もも前面には、全身の筋肉の約半分が集まっています。

筋肉は熱を蓄えやすいので、大きな筋肉を温めると温かさが長続きするのです。

- お腹

- 鼠径部

- 太もも前面

上記の順番で身体を温めることで、あなたの身体はポカポカに温まります。

最後は湯たんぽを足元に移動させて、眠りにつきましょう。

僕は足元に置いてある湯たんぽを、ふくらはぎに乗せた状態で寝ています。

今回の内容をかんたんにまとめると次のとおり。

身体を温めるには、足元よりも流れる血液量が多い体幹部、特にお腹を温めた方が効率的です。

身体の中心が温まることで手足まで素早く温まります。

もう生地の厚い靴下で、寒い冬を乗り越えようとするのはやめましょう。

あなたのこの冬は、湯たんぽで決まりです。

ちなみに実際に使う場合は、専用の巾着袋に入れて使用します。

直に当てるのは危険なので、必ず袋に入れて使用してくださいね。

湯たんぽは 入浴前もおすすめ

湯たんぽは寝るときだけでなく、入浴前に使うのもおすすめです。

理由はシンプルで、あらかじめ全身を温めておくと、短時間の入浴でも体の芯まで温まるから。

やり方は次のとおり。

- 座った状態で湯たんぽを太ももに乗せる

- 数分の間、湯たんぽを抱える

この方法で、お腹と太ももの筋肉を同時に温めます。

冷え性の人は上記の方法で、身体を温めてから入浴をしてみましょう。

アクションプラン

本日のアクションプランはこちら。

湯たんぽをお腹に乗せてみる

この温かさを実感すれば、寒い冬を乗り越える実感が湧くと思います。

「身体を温めるのは足ではない。お腹なんだ。」

と 理解できるでしょう。

とはいえ、その温める道具がないじゃないかという声、画面越しに聞こえております。

そんな素敵な道具はこちらです。

この地味なデザインが段々オシャレに見えてきます。

あなたも僕と一緒に湯たんぽの使い手、湯タニストになりましょう。

本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

これからもあなたの役に立つ記事を取り揃えていきますので、よろしくお願いいたします。

コメント